您的位置: 排队机资讯 > 分诊叫号系统采购指南:从成本控制到服务升级的医院实战方案

分诊叫号系统采购指南:从成本控制到服务升级的医院实战方案

发布日期:2025-07-11-14:45:21 所属栏目:排队机资讯 文章编辑:排队系统 浏览次数: 0次

作为医院信息科主任或运营负责人,您是否正在为这些问题焦虑:早高峰候诊区拥堵导致消防检查不达标,年度医疗服务评价因 “就医体验” 扣分,医护人员频繁抱怨 “叫号太耗精力”?一套专业的分诊叫号系统,不仅能解决这些显性问题,更能成为医院精细化管理的 “隐形抓手”。以下从实战角度,解析如何通过系统采购实现 “投入 1 分,收益 3 分”。

一、医院运营的 “痛点 - 方案” 对应清单

核心痛点 | 系统解决路径 | 量化收益案例 |

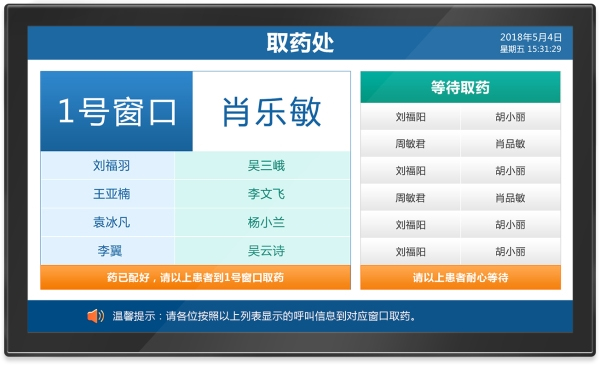

候诊秩序混乱,投诉率高 | 分区叫号 + 电子屏实时显示 + 过号自动顺延 | 某县级医院投诉量从每月 52 起降至 9 起,满意度提升 27% |

医生接诊效率低,加班频繁 | 诊室叫号联动电子病历 + 复诊患者优先机制 | 某三甲医院内科医生日均接诊量从 42 人增至 58 人,加班时长减少 60% |

科室协作低效,转诊流程繁琐 | 跨科室叫号队列互通 + 检查结果触发叫号 | 患者做完 CT 后无需重新排队,直接进入诊室复诊,转诊时间缩短 75% |

运营数据模糊,无法精准决策 | 实时生成《候诊时长热力图》《科室效率排名》 | 某医院发现周三下午眼科候诊超 90 分钟,增开 1 个临时诊室后问题解决 |

二、系统选型的 “三看三不看” 原则

(一)看适配性,不看参数表

错误做法:盲目追求 “AI 分诊准确率 99%”“并发量 1000 人”(基层医院根本用不上)。

正确标准:

社区医院:能支持医保卡快速识别 + 方言语音叫号即可(预算 20-30 万)。

三甲医院:必须满足多院区数据互通 + 急诊分级叫号 + 与手术系统联动(预算 80-150 万)。

(二)看服务网,不看广告页

广东省内医院务必确认:

是否在本市有服务站(如广州客户要求服务商在天河 / 海珠有驻点)。

工程师是否有 3 年以上医疗系统维护经验(避免派 “新手” 调试)。

能否提供《应急响应手册》(如系统崩溃时 4 小时内恢复的具体方案)。

(三)看案例库,不看样板间

要求供应商提供 3 个同类型医院案例(如妇幼保健院需看其他妇幼的上线数据)。

重点核实:

“上线后候诊时间缩短了多少?”

“与 HIS 系统对接用了多久?”

“出现过哪些故障,如何解决的?”

三、定制化开发的 “性价比” 攻略

(一)必做的定制项(花小钱办大事)

科室专属流程:如儿科 “先量身高体重再叫号”、牙科 “按治疗项目分组叫号”,每项定制仅需 3-5 万元,却能让效率提升 40%。

数据看板个性化:院长端看 “全院效率总览”,科室主任端看 “本科室医生排名”,信息科端看 “系统运行状态”,避免数据冗余。

(二)可省略的 “面子工程”

无需定制 “3D 虚拟导诊员”(患者更习惯看文字指引)。

不必开发 “多语种支持”(除非医院有大量外籍患者)。

拒绝 “区块链存证叫号记录”(医疗系统有更严格的存证规范,无需重复建设)。

四、投入产出测算表(以二甲医院为例)

项目 | 投入成本(元) | 年度收益(元) | 回本周期 |

系统采购(含定制) | 500,000 | - | - |

人力成本节约(减少 2 名导诊) | - | 120,000 | - |

患者流失减少(满意度提升带来的增收) | - | 300,000 | - |

运营效率提升(诊室利用率提高) | - | 180,000 | 10 个月 |

四、避坑指南:医院采购常犯的 3 个错误

“一步到位” 陷阱:某医院按 “未来 10 年需求” 采购系统,包含 “元宇宙候诊” 等超前功能,多花 40 万,实际使用率不足 1%。

“重硬件轻软件”:只关注叫号屏尺寸,忽视软件稳定性,结果因系统频繁卡顿,患者投诉量反增 30%。

“验收即撒手”:未在合同中约定 “上线后 3 个月内免费优化”,导致发现流程不合理时,改一点就要付一点钱。

如果您的医院正面临候诊混乱、效率低下、患者投诉等问题,现在即可申请《免费需求诊断服务》:

1 个工作日内出具《科室痛点分析报告》

3 个工作日内提供《定制化方案及预算》

全程无推销,纯技术顾问式服务

(附:扫码获取广东省内 20 家医院的《分诊系统上线效果对比表》)